神秘、隱逸、近乎與世隔絕的 Marina Yee,曾向作家 Eugene Rabkin 自喻為「孤狼」(a lone wolf)。作為一位徹底的個人主義者,她以鋒利的姿態守護自己的創作自由,這份堅持並非源於驕傲,而是相反:童年歷經多次搬遷,從她的訪談總能感受到,她感到自己猶如「無殼蝸牛」般的不安。除了外在的動盪,她也持續面對內心掙扎,尤其在藝術與時尚的定位間徘徊。她曾向 1 Granary 分享:「多年來,我以長了雙腳的問號這個型態生存。不斷質疑自己究竟是怎樣的藝術家,這份困惑讓我一直保持高度警惕。」

儘管不斷自我叩問,她的美學視野卻從未動搖。MoMu 館長 Kaat Debo 如此評價:「她是個敏感的靈魂,卻始終清楚自己想要甚麼。」那是一種緩慢、靜謐、忠於個人風格的時尚路徑,為衣物賦予靈魂與故事。她所有作品皆縫有可拆卸的黑色棉質「Oscar Wilde」緞帶,成為其創作哲學的靜默印記。

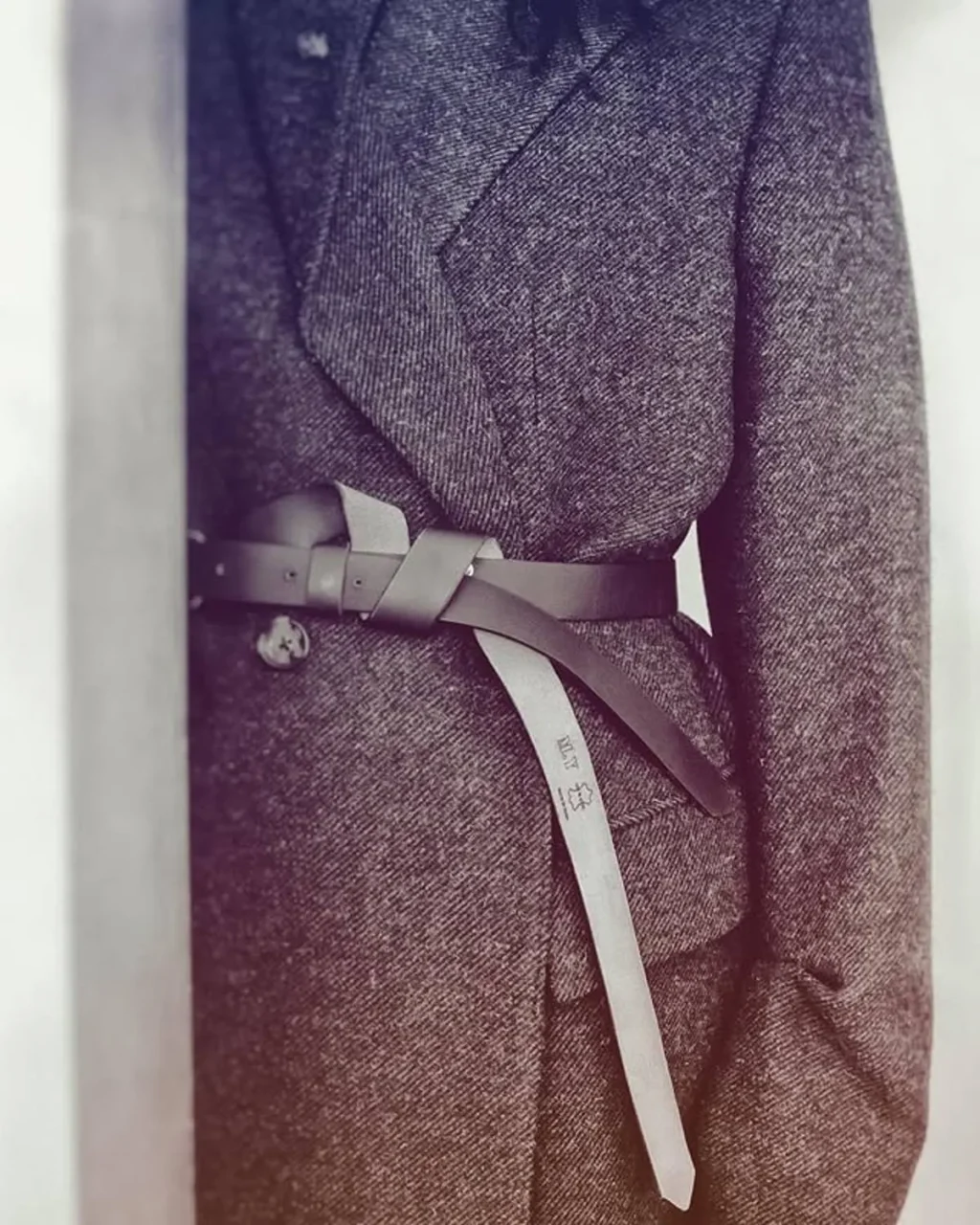

M.Y. by Marina Yee, fall 2024 (Photo Courtesy of MoMu)

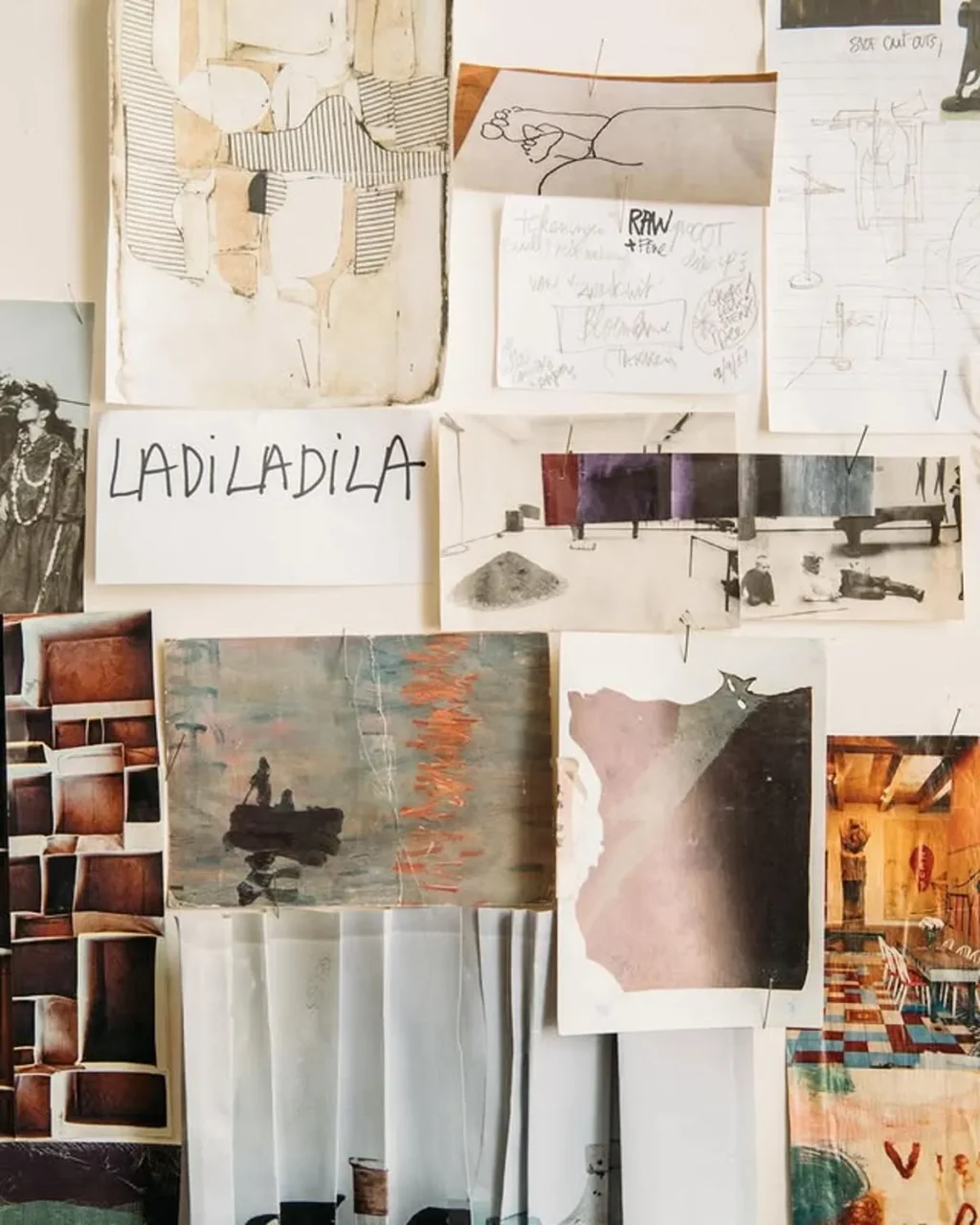

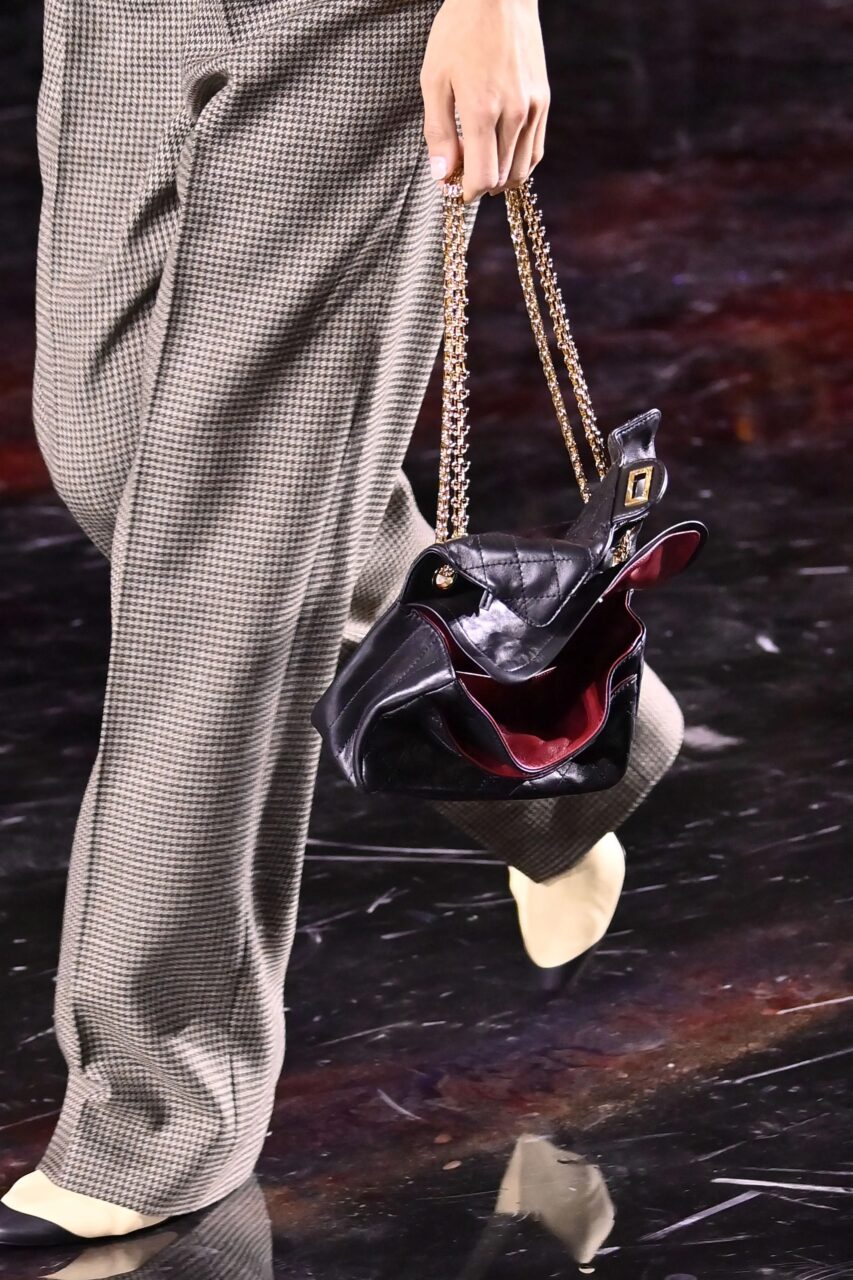

自稱「新復古主義者」的 Yee,多數創作以古著為載體。她尤其著迷於大衣與功能服裝,以直覺「傾聽」並回應衣物本質。她對經典輪廓的改動極少,卻總經過深思熟慮。例如 M.Y. 飛行員外套在衣側拼接手工裁剪的復古牛仔布料;解構的 Eliah 外套則宛若立體主義畫作。

她向《Duchamp》的 Chris Maradiaga 以法蘭德斯諺語中的「削去一角」(‘with one corner off)形容創作方式:製造出完美的事物,再以直覺打破它的秩序。

Yee 長期低調從事教學與個人創作,直到 2018 年受日本古著店 Laila 邀請後,她跟隨自身的節奏重返時尚界,2021年正式推出 M.Y. 系列。 Kaat Debo 向《Vogue》表示:「保持自由與個性對 Marina 至關重要。她走著非傳統的職涯路徑,始終追尋屬於自己的創作條件。即使她長期遠離體制,她仍在私人工作室中持續以藝術家與設計師的雙重身份耕耘。其作品早已超越時尚邊界,更展現出抵抗產業常規的勇氣。」

被問及 2018 年回歸的目標,Yee 淡然回應:「或許是希望有人願意穿我的衣服。這答案很簡單,看似在追求認同感,但也不盡然。當然,我可能有點口是心非。創作者都渴望自己的設計被認可,但我的衣服其實非常實用,而特別之處都隱藏在細節中,不會第一眼讓你驚艷。我期待人們能體會細節之美,進而理解並參與這種更緩慢、更內斂的時尚理念。」

Marina Yee 創作年表

1958

Marina Yee 出生於安特衛普一個古董商的家庭。據《Wanderful》記載,她透過母親收藏的《100 Idées》與《Marie Claire》自學時尚,20 歲前遷徙不下 14 次。

1973

15 歲進入哈瑟爾特(Hasselt)的聖盧卡斯學院(Sint-Lucas Institute)就讀。

1976

與 Martin Margiela 同遷安特衛普,考入皇家藝術學院(The Royal Academy of Fine Arts)。她於2017年受訪時坦言:「我對時尚毫無期待,因時尚在那個年代根本不算真正存在。」

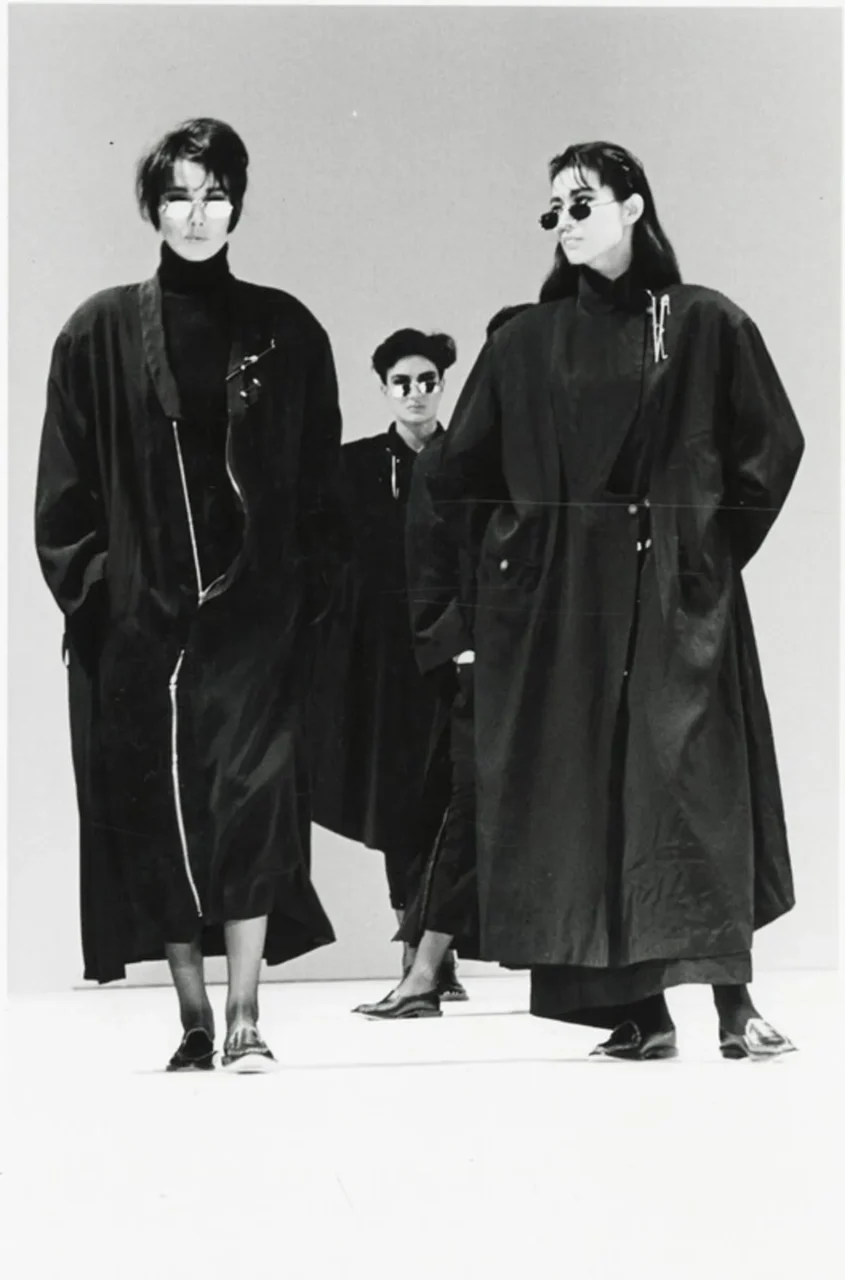

Marina Yee collection shown at the Golden Spindle, 1982. (Photo: Courtesy of MoMu)

1981

與同窗 Ann Demeulemeester、Dirk Bikkembergs、Dirk Van Saene、Dries Van Noten、Walter Van Beirendonck 共同畢業,後以平面設計師 Gerrit Bruloot 組織的「安特衛普六君子」聞名於世。Gerrit Bruloot 在 1987 年向資深時裝評論員 Sarah Mower 表示:「我知道唯有團結才能突圍。」

Yee 在 2025 年訪談中解釋:「我們是 1981 年『比利時紡織計劃』(Belgian Textile Plan)的展示品,這個政府計劃旨在扶植產業發展,包括比利時紡織與成衣研究院(ITCB)的宣傳活動,而《Mode, dit is Belgisch》雜誌與『金紡錘大賽』(Golden Spindle Contest)是兩大宣傳支柱,一切機緣由此展開。」

1982

首度參與「金紡錘」(Golden Spindle)時尚賽事。

1984

賽後受 Stijl 精品店主理人 Sonja Noël 青睞,首度販售其原型設計。

1986

「安特衛普六君子」征戰倫敦「英國設計師展」貿易展(British Designer Show),開啟比利時的時尚征途。

1997年,《Vogue》在有關 Ann Demeulemeester 的專文中寫道:「六君子將作品裝載於貨車,駛向倫敦,這場貿易展不僅讓團體躍登國際,更奠定安特衛普時尚之都的地位。1986年,六位安特衛普皇家藝術學院學生集資租車,載著簡樸的秋冬系列遠赴倫敦時,無人預料他們將受矚目,更未料國際媒體與買手會以『安特衛普六君子』相稱。這稱謂某程度是為化解拗口的姓名寫法。儘管風格各異,他們共同經歷學院紮實的訓練,這所嚴謹的學府曾培育出 Rubens 等巨擘。在時尚界,即使是莫名之名,亦勝於無名。」

Yee 曾為 Fruno & Cgardin、Bassetti 等比利時品牌擔任設計,1990 年前以自有品牌「Marie」持續創作。

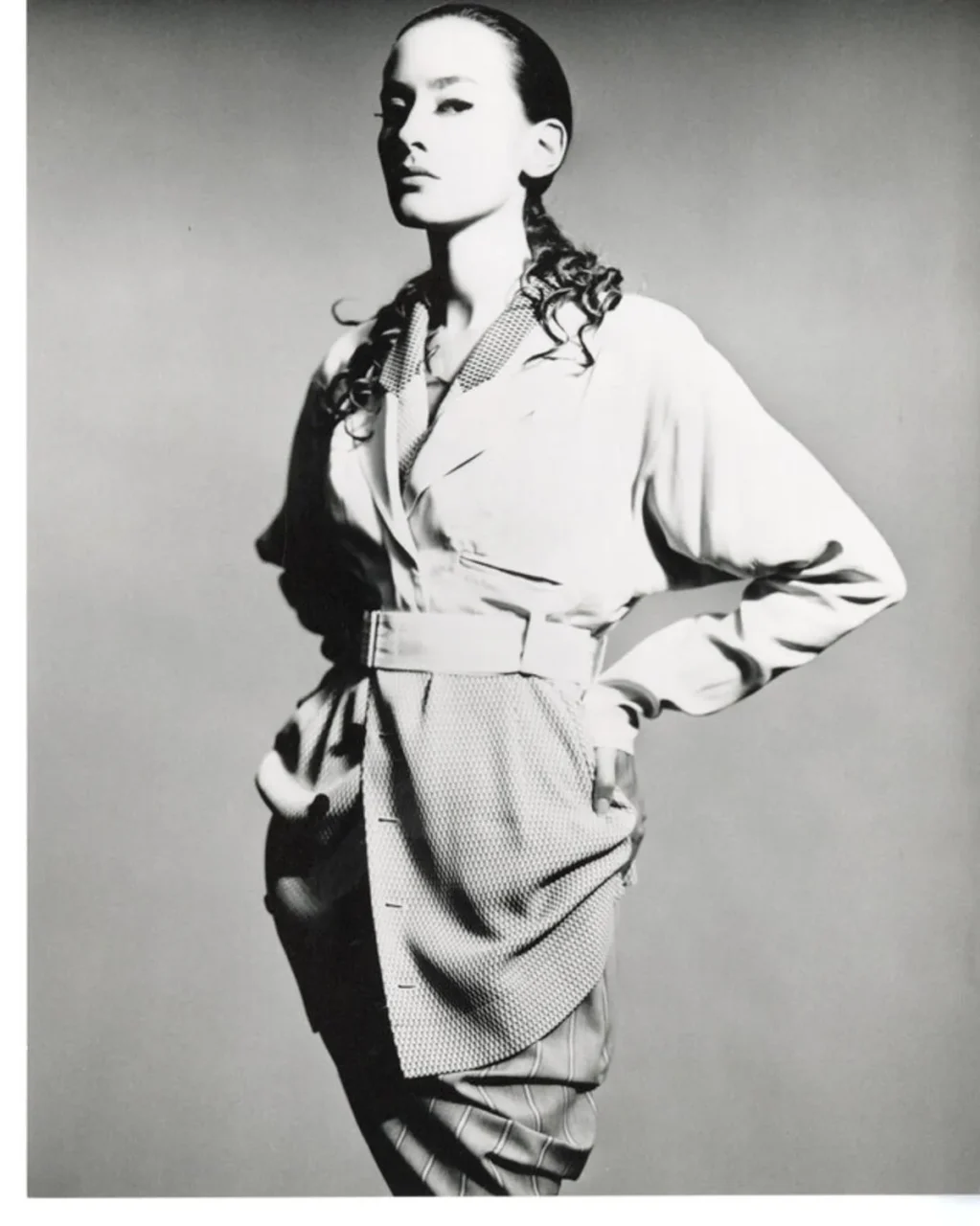

Marina Yee for Bassetti, 1980s (Photo: Courtesy of MoMu)

1989

據《Business of Fashion》記載,Martin Margiela 於巴黎遊樂場舉辦首展後不久,Yee 便暫別時尚圈。她向 Eugene Rabkin 透露,「他將我整個人化為靈感⋯⋯我是謬思,而你從我身上取得滋養創意的養分,包括形象、髮型、妝容,有人說 Margiela 首展中行走的是 Marina 本人,確實如此⋯⋯我渴望成為自己的靈感,而非他人的創意源泉。」

回顧隱退時期,她向《Duchamp》的 Chris Maradiaga 坦言:「我想這也是種成熟。過去我極度不安,渴求愛與認可,甚至願意為此屈膝——雖然我沒有這樣做,我卻深感痛苦。同時 Martin、Ann、Dries 皆深諳商業之道,有後盾、家庭與金錢支持,以及擁有刻在血液內的天賦,這一切我從未擁有。我只是個藝術家,而這是一個孤獨的處境。」

Yee 懷孕後暫返父母家,以家中零碎材質創作並於市集販售。後來她依兄長的建議移居布魯塞爾開設工作室,1992 年拓展變成名為「Indigo」的咖啡館。

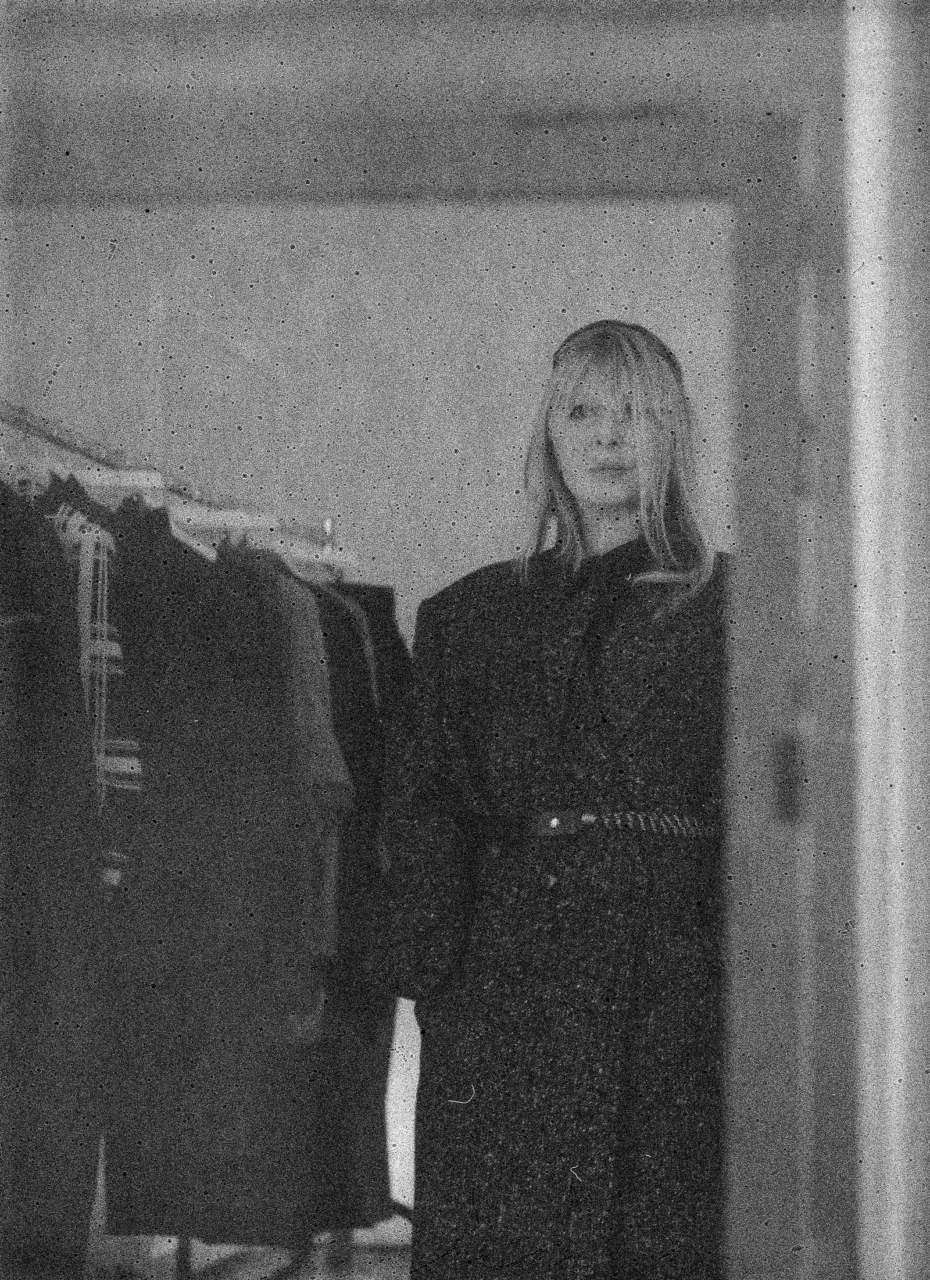

Marina Yee, spring 1988 ready-to-wear (Photo: Andrew MacPherson / Courtesy of MoMu)

2000s

持續為劇院與設計師創作,例如Dirk Bikkembergs。

2018

受東京古著店 Laila 主理人 Hideo Hashiura 邀約,以 M.Y. 為名推出大衣系列。她向《Vogue》表示:「在脫離時尚體系、遠離時尚圈與同儕慣常的商業模式後,我花了大量時間過著近乎隱逸的寧靜生活。」她接着說,「這讓我得以在藝術實驗中沉澱成熟,並逐步尋回真實的自我。經過這些年,我深感收穫豐盈。我始終未曾離開時尚設計,持續為自己構思作品、親手製作、繪製草圖,同時始終關注時尚界的動態,不僅是同行們的創作,更包含市場的瞬息萬變。因此我認為,此刻正是帶著積累的底蘊與本系列作品,以時裝設計師身份重返舞台的絕佳時機。」

她對《Another》説:「我有着一個波希米亞靈魂,我一直在創作,也永不會止息。」

2021

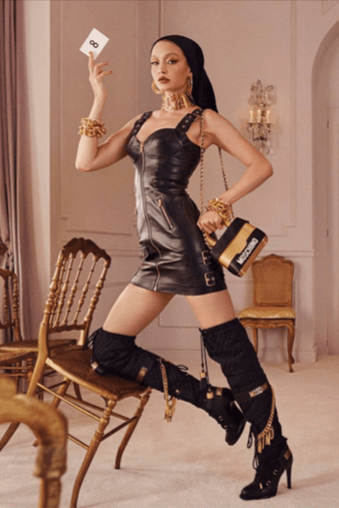

在創意顧問 Rafaël Adriaensens 的鼓勵下,Yee 重返時尚界。MoMu 館長 Kaat Debo 向《Vogue》透露:「2021年,剛過花甲之年的她再度創立個人品牌 M.Y. Collection,並計劃每季推出新作。這是個永續性品牌,她希望藉此展現時尚的人文溫度。要變得『更大、更好、更宏偉』從來不是她的追求,永續性與真誠才是她的核心原則。」

2023

長期任教於根特皇家藝術學院(KASK)及海牙皇家藝術學院(KABK)紡織時尚系的 Yee 宣布榮退。她向《1 Granary》分享:「對我而言,傳遞知識並讓學生深信『失敗本不存在』,是驅動我教學的根本動力。」

Jury members for the 2013 graduation fashion show of the Royal Academy of Fine Arts Antwerp. From left: Marina Yee, Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, and Dirk Van Saene.(Photo: Nicolas Maeterlinck / AFP via Getty Images)

2024

Yee 獲頒比利時時尚大獎(Belgian Fashion Awards)評審團特別獎,她在《1 Granary》訪談中動容說道:「最觸動我的並非獎項本身,而是評審的選擇理由。我清晰記得趨勢預測師 Li Edelkoort 的評價:她指出我未曾從舞台隱退或沉寂,反而以更強大的姿態回歸。這些年來我始終如一的堅持,在他們眼中如此不凡。直到那一刻,我才真正意識到,我曾經勇敢過。」

2025

Yee 的作品參展布魯塞爾 Fashion and Lace Museum 的「40+ Years of Stijl」特展。

MoMu 宣布將於 2026 年舉辦「The Antwerp Six」專題大展。

Marina Yee 與世長辭,終年 67 歲。其合作夥伴向《Vogue》表示:「時裝系列將延續下去,這是 Marina 自 2021 年重啟創作以來最深切的願望。我們將忠實呈現她過去 20 年在工作室的創作,我們不會發明新款式,並會確保她的文化遺產透過作品延續。」

原文轉載自《Vogue》美國版

Editor

Laird Borrelli-Persson (Adapted by Ning Sang Lawati)