「你們聽見有話說:『當愛你的鄰舍,恨你的仇敵。』只是我告訴你們,要愛你們的仇敵,為那逼迫你們的禱告,這樣就可以作你們天父的兒子,因為他叫日頭照好人也照歹人,降雨給義人也給不義的人。」《聖經》〈馬太福音〉5:43-45,新標點和合本。

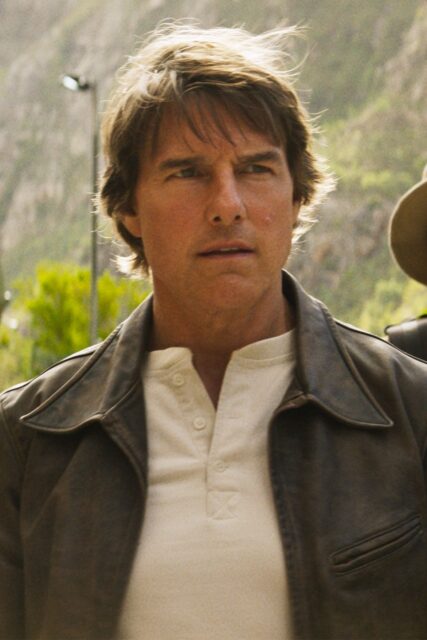

《不赦之罪》不是抽空離地談信仰,雖也有議論教義的部分,更多是寫人性。少年人(歐鎮灝飾)犯強姦罪,害死同班少女,少女父親(黃秋生飾)巧合地是受人敬仰的牧師,少年人出獄後真心懺悔,決意改過,牧師能否恪守平日的福音教導,原諒少年,啟導遷善,做到「愛你的仇敵」?

電影大師 Ingmar Bergman 的《處女之泉 The Virgin Spring》(1960)曾以同類的處境,深深向信仰詰問,那是個中世紀的故事,受害少女父親並非牧師,最後父親殺光仇敵,向天長嘆為何上帝默許罪行發生,卻又在最後向上帝坦承殺孽,祈求寬恕,於是在仇恨之地建立教堂,藉以贖罪。

Ingmar Bergman 在信仰崩塌的年代質問上帝的沉默,林善和譚善揚鏡頭下的牧師雖也有天問的時刻,重點卻不在有沒有神,而是「有限」的人如何能夠做到忘仇弭恨,擔荷上帝的大愛,普照義人與不義者。「牧師」的身份和「爸爸」的愛恨,何者為先,是信仰的抉擇,也是人性的考驗。

《不赦之罪》有趣之處,是在於牧師儘管對少年心有芥蒂,在接納其懺悔、引導他信教時也暗自折磨他,然而終究受他的精誠感動,信仰果然有效令罪人變好,更強化了他自身的信念,可是少年隨後的自白,卻重重打擊牧師心靈——少年強姦是實,但某程度上也有復仇意味,原來少年長期受到暴力和性別欺凌,少女也有參與其中。

所謂「不赦之罪」,原來是一環扣一環的罪,因果未必相關,抉擇卻是存乎一心。少女的惡行,固然不能、不應視為她遭受侵犯的孽報,牧師自必原諒其罪,但身為父親又能否接受?更何況,少女已死,她不可能起來懺悔,父親永遠難洗失教之責,而且,她的離世,這位父親信奉的不可墮胎的規條,可能才是最直接的「兇手」。

這樣一來,牧師對少年的冷待和折磨,就更淪為私讎的業火,事實上,少女之死引來的家破妻散,簡要言之就是缺乏「愛」的結果︰可是拒絕溝通,只推教義為由,哪裏還有「照好人」和「降雨」的愛存在呢?少女沒有同情之愛,傷盡少年心;少年喪失理智之愛,惡念由此生。身為丈夫和牧師不再懂得愛人,自也更失去赦免他人的條件吧。沒有愛,我們連赦免自己也做不到。

在《不赦之罪》前,林善拍過「鮮浪潮」短片《終》(2017),寫神職人員的妻子病入膏肓,家人想提早拔喉,但教義不能接受殺人/自殺,兩難之間,考驗的正正也是「愛」,考慮的不(應)只是行為有沒有罪。

這次由譚善揚編寫的劇本,更將這兩難推至另一層次,值得觀眾沉思。說起反思福音,看過本片,觀眾也不妨觀賞Pier Paolo Pasolini的傑作《馬太福音 The Gospel According to St. Matthew》(1964),從這部最為左派、最富政治性的改編出發,思考愛與律令的問題。在這個年頭,人人有罪,赦與不赦,最重要還是心中有沒有「愛」。