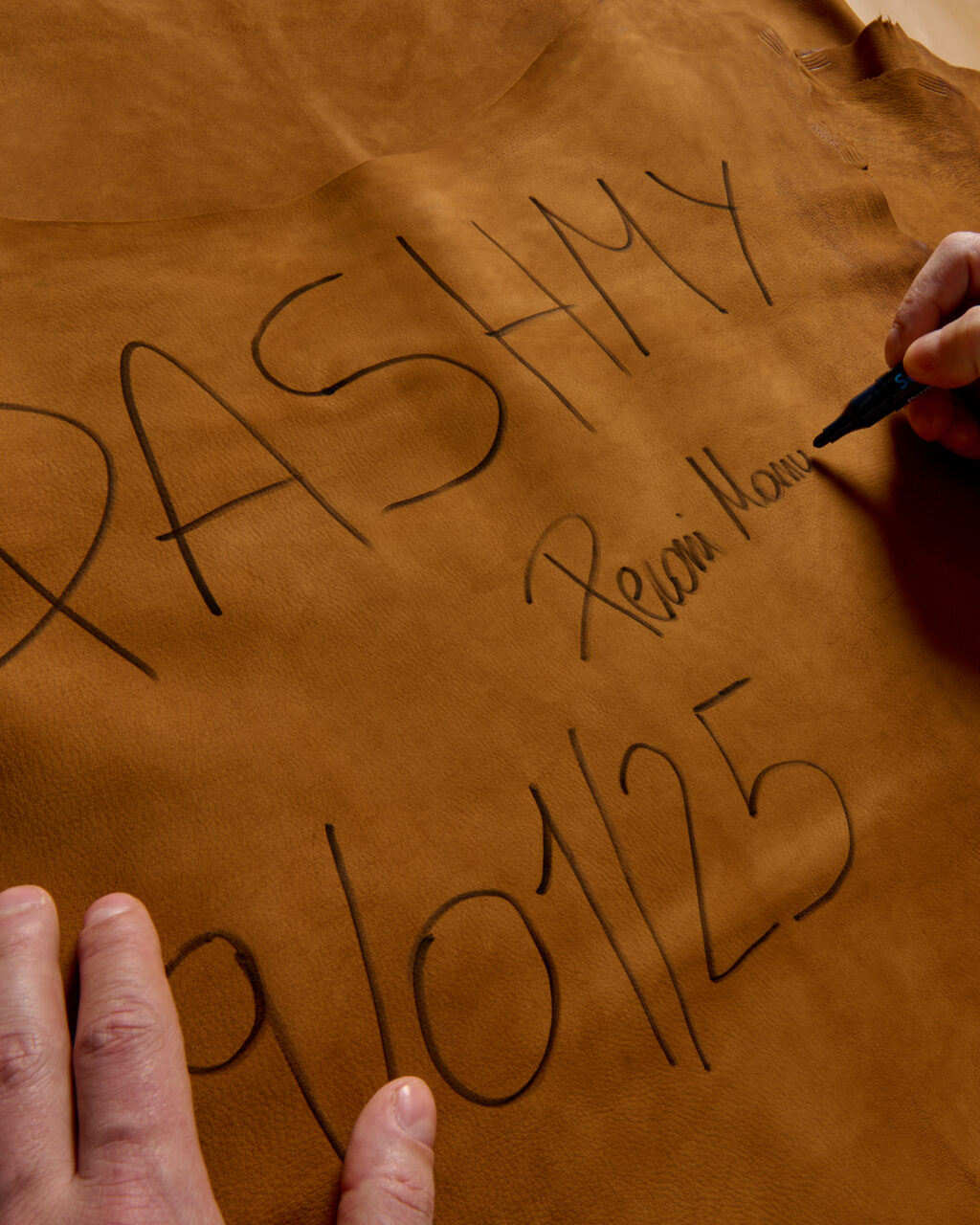

Tod’s 通過「工藝之美」,彰顯「意大利製造」的卓越品質,深入研究最精湛的工藝技術。就以品牌今年全新推出的 Pashmy 項目為例,透過頂級麂皮的獨特技術,更將意大利工藝與生活風格提升至全新高度。

Pashmy 項目貫徹了品牌對材料和品質的不懈追求,以精益求精的工藝為時尚界帶來驚喜。Pashmy 麂皮以其無與倫比的柔軟性、輕盈感及絲滑觸感而聞名,雖然是皮革卻讓人聯想到羊絨的細膩,因而得名 Pashmy。品牌選擇這種頂級材料,打造出一系列春夏及秋冬新款,從鞋履到外套,每一件產品均能傳達出意大利製造的優雅與精緻。

Pashmy 的魅力不僅在於其外觀,更在於其背後獨特的工藝哲學。Tod’s 的大師級匠人對每一塊Pashmy皮革進行嚴格篩選,確保質量與手感的完美無瑕。這些匠人是工藝的守護者,以深厚的技術背景和對材料的敏感度,將每一件作品轉化為藝術品,詮釋並傳承了品牌的「匠藝」。除了卓越的美學,Pashmy 項目還融入了先進的技術創新。雙重染色工序使皮革色調更加鮮豔,製造出媲美高級織物的效果,讓產品在視覺上更具吸引力。更重要的是,專業的鞣製技術賦予這種麂皮永久防水的特性,免去繁瑣的後續保養,讓現代人輕鬆享受奢華生活。

Tod’s 對匠藝的堅守及持續研究,深植於品牌的百多年基因中。不得不提其 Gommino 豆豆鞋,無疑是工藝的典範,自 1970 年代誕生以來,始終深受時尚界的喜愛。Gommino 鞋底由133顆細小橡膠粒組成,穿著時感到舒適,讓每一步都充滿優雅的韻律。每雙鞋的製作需經歷超過 100 道工序,所有過程均為手工完成,確保其獨特性和高品質,充分體現了 Tod’s 對細節的追求。

為紀念經典的 Gommino,品牌更發布全新著作《Italian Hands》, 向 “Made In Italy” 代表的品質和意式生活風尚致敬。《Italian Hands》一書,顧名思義是聚焦匠人之手,記錄一眾傳承傳統、兼具優雅與品味的傑出人物,既是對過去的致敬,也連結了新世代,確立手工藝術對未來的重大價值,讓年輕一代匠人得以承襲大師技藝,並用創新的視野延續意大利製造精髓,讓 “Made In Italy” 永遠是品質與精緻的代名詞。

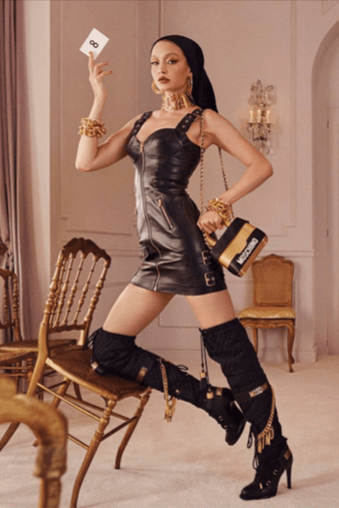

為了延續 Tod’s 對工藝的承諾,品牌與 Design Trust(信言設計大使)合作,支持和推廣深具才華的香港工匠及其工藝,並表揚為工藝事業奮鬥和貢獻的傑出人士。在今期《VOGUE》 Hong Kong,多位創意名人率先穿上Tod’s 2025秋冬系列拍攝時尚肖像,展現出品味與工藝交融的意式美學。

Design Trust 聯合創辦人及執行總監姚嘉珊(Marisa Yiu)對 Tod’s 在支持和傳承工藝方面的理念深有共鳴,她高興地分享:「通過 Design Trust,我們推動了 Design Trust Futures Studio 等項目,特別是 “Heritage is Innovation” 計劃,探索工藝的未來,透過新的傳承方式,將工藝的對話推向超越工藝和藝術的層面,作為交流思想的途徑,建立代際知識創新,從一代傳至下一代。」

而長期和 Design Trust 合作的著名設計師鄧愛嘉(Victoria Tang-Owen),一直以來對 Tod’s 的精湛工藝和創新設計極為欣賞,她說:「給我深刻印象的是 Tod’s 在不斷演變的設計環境中,工藝依然保持着永恆的魅力。」

從意大利工藝到香港工藝,一脈相承的是,對極致匠藝精神的虔誠守護,以及對優質創意生活的追求。

在 Tod’s 2025 秋冬系列,品牌的匠藝精神再次彰顯。創意總監 Matteo Tamburini 以意式優雅展現情感與工藝的完美平衡,多位創意名人穿著精緻材質製成的時尚服裝和配飾,深深感受到品牌卓越的手工技和意大利製造的精髓,並分享他們對匠藝的獨特見解。

VOGUE HK:你最珍惜的一件手工藝品是甚麼?背後可有甚麼故事?

MARISA:珍貴的物品和故事實在太多了;然而,最近我重新審視並受到啟發的一幅重要手繪圖是關於「榫卯」的,這是中國傳統通過木工技藝連接建築和空間設計的方式。這幅圖將傳統中國榫卯結構進行分類和解構,展示了這一古老工藝的形狀、材料、技術、歷史和文化特徵。這項木工連接的研究由位於杭州的融設計圖書館製作,並獲得了Design Trust研究獎助金的支持。

就我個人而言,最近我非常着迷於清代到 1950 年代的竹製工藝,以及用竹子、藤條製作的六角形編織日本花籃——全部是手工編織的!真是非凡的藝術和功能設計作品。

香港藝術家呂豐雅的《不朽的獅子山》(Lion Rock Forever)是一件精美的作品,是古善本拼貼六聯漆屏風,寬達3米,對我們對香港、工藝、設計以及藝術與建築社群的共同熱愛來說,也非常特別且有深遠的意義。

JUSTIN:我的第一只Rolex——不銹鋼GMT-Master II。這是我父親在2003年我高中畢業時送給我的,這也開啟了我的手錶收藏之旅。

ELAINE:我擁有很多珍貴的手工藝品,包括外婆和嬸嬸手織的外套和毛衣,但其中一件特別觸動我心的是來自貴州苗族的小手工織布片。這是一個傳統上由母親傳給女兒的圖案庫,記錄着她們家庭的編織語言。我多年來一直與同一家族合作進行紡織研究,收到這件作品的那一刻充滿了情感——它象徵着信任、延續和共同的創造力。這種通過線與記憶建立的個人聯繫,至今仍激勵着我的創作。事實上,這種世代知識交流的精神深刻影響了我在《REVERIE》中的創作:傳統的編織邏輯得以保留,但通過現代編織技術重新設計,以創造出既永恆又具有前瞻性的作品。

KEVIN:第一個被 Streetsignhk 從街頭救回的招牌,並由經驗豐富的本地霓虹燈招牌大師胡智楷修復其霓虹燈管——這引發了我們對招牌工藝的好奇,成為如今持續8年的文化項目。

GAMZAR:在隱藏於火炭的工作室裏打造的我的第一個parametric pendant 裝置——於2021年在Crafts On Peel Foundation展出——仍然是我最珍愛的工藝作品。在Michael Yu師傅的指導下,還有我的法國同學Inès Mok的幫助下,它的製作是一段充滿汗水、笑聲和熱情的旅程。我深深懷念那時的熱情,以及一起創作的日子。

NIKO:我很幸運能夠在手工藝的環繞中成長——我爸爸親手搭建的嬰兒床、我媽媽縫製的無數衣物,以及我姑姐贈送給我的許多手工藝品。如果要我選擇一件,我會選一張手工縫製的A-B-C字母圖毛氈掛飾,那是我小時候姑姐送給我的,至今仍保留着。從小到大,看到它掛在父母家的牆上,慢慢地培養了我的品味和對手工的興趣。(補充:30多年後,它仍在亞馬遜上出售,而且非常接近原始設計,實物真的很可愛。)

VOGUE HK:在科技不斷進步的世界中,你如何看待工藝的角色?

MARISA:我對未來始終充滿樂觀,並將繼續倡導知識建構和技能提升(即「心手合一」)。工藝和物質工藝至關重要。我們不能忘記人類手工藝作為一種智力追求、社會紐帶和文化獨特性。我認為,工藝技能的獨特性愈難確定,它對我們的未來就愈有價值,因此我們必須珍惜和品味工藝,並盡快將這種技能和知識傳承下去。

JUSTIN:工藝正在從純粹的物理技能演變為由人主導的技術應用。它的新角色是提供技術所缺乏的細膩與靈魂。

ELAINE:工藝反映了我們的身份——它承載着我們的文化記憶、價值觀和地方感。我們現在生活在一個加速的時代,消費者期待即時和高效。科技已成為一座重要的橋樑——而不是替代品——用以保護和發展這些技能。但要有意義地使用科技,我們必須首先理解工藝的基礎。這就是我紡織系列《REVERIE》的哲學——它將手工織造的緩慢、觸感智慧轉化為可編程的針織結構,使用像紙、銅和Lurex這樣的材料。這是關於使用數據和編碼,不是為了抹去人性,而是為了擴展它的影響力。手工藝成為一種活的語言,能夠適應、旅行,並在世代之間持續交流。

KEVIN:手工藝提供了高科技可能缺失的特質,例如人性化的觸感、基於經驗和個人生活故事所做的決策,以及基於人際互動和情感的變化與不完美。這些都是建立一個對我們而言真實的物理世界所必需的。

GAMZAR:我所受的設計教育優先考慮軟體和工業機械,而忽視了手工藝。但我了解到,雖然技術可以更快地雕刻大理石,但它無法構思形狀。我們的雙手握有算法所缺乏的記憶——意圖的溫度和不完美中的美感。讓科技進步吧,工藝將會發展出它自身深刻的語言。

NIKO:在手工藝中,人與自然攜手合作。通過用我們的雙手和真實的材料來創造事物,我們在自然與感官之間建立了一種謙卑的聯繫,這種聯繫讓我們能夠真正找到快樂與幸福。

VOGUE HK:如何在保留傳統和追求創新之間取得平衡?

MARISA:手工技藝至今仍讓我深受啟發;將科技與人類手工藝融合在一起,形成有意義的軌跡,是社會發展的自然規律;但我們也不能忘記工藝的傳承,因為它們是我們的文化故事,無論是意大利文化還是中國文化,它們都對子孫後代具有重要的啟發意義,因為工藝將不同文化的共享和對人性的尊重聯繫在一起。工藝即人性。

JUSTIN:我更視之為一種對話。傳統提供了基礎和「為甚麼」——那些永恆的原則和價值觀。創新則提供了工具和「怎麼做」——在當代世界中表達這些原則的新方法。

ELAINE:對我來說,創新和傳統並不是對立的——它們是夥伴。手工藝提供靈魂和真實性;技術則提供精確和可擴展性。兩者巧妙結合,使我們能夠將文化工藝賦予現代意義。例如,在《REVERIE》中,我首先從受傳統技術啟發的手工編織原型開始,然後利用先進的針織技術將這些結構轉換為可編程、可適應的紡織品。這一過程使每件作品能夠保持其工匠精髓,同時適用於建築、室內或家具應用。創新還使我們能夠收集數據和研究失傳的技術——幾乎就像是對工藝的數碼考古。最終目標是利用創新來提升工藝,而不是取代它——確保每一根線都承載着記憶和可能性。

KEVIN:以我們在 deTour 2023 展覽中開發的霓虹模組設計為例,我們提出了一種不同的霓虹燈管安裝方式,通過設計模組化概念來改善對這種脆弱工藝的保護,並簡化現場安裝。目標是保持霓虹燈的原始美學,同時改進其配套配件,以滿足當代需求。

GAMZAR:傳統不應該是一個囚籠,而應該是一個建設的基礎。我尊重和敬重工藝大師的方式不是重複他們的作品,而是理解他們的技藝並親自實踐——竹子和鍍鋅鐵。

沒有根基的創新或許只是噪音。沒有進化的傳統,終究只是博物館的展覽。在我看來,真正的平衡在於,我的雙手學會舊有的技藝,而我的目光則專注於新穎和富有想像力的事物。

NIKO:我嘗試批判性地看待新舊事物,這就像與「我祖母的食譜」保持距離一樣——傳統值得尊重,但也必須重新想像,以更好地服務於當代。

Photography: Karl Lam

Styling: Foxla Chiu

Editor

VOGUE HONG KONGCredit

Photo courtesy of Tod’s