Armani Group 於 9 月 4 日公布 Giorgio Armani 離世的消息,迅即引起各界哀痛追悼。這位定義了 1980 年代時尚風潮,並深刻影響後世設計美學的傳奇設計師,於 7 月 11 日剛度過 91 歲生日。

Armani Group 在聲明中沉痛宣告:「懷著無盡的哀思,Armani Group 宣布我們的創作者、創始人與永不倦怠的驅動力—— Giorgio Armani 與世長辭。這位被員工與合作夥伴尊稱為『Armani先生』(Il Signor Armani)的傳奇,在親友陪伴下安詳離世。直到生命最終章,他仍全心投入公司事務、時裝系列創作與諸多目前及未來的企劃。」

View this post on Instagram

消息傳來時,集團正籌備 9 月下旬於米蘭舉辦的品牌 50 週年慶典。集團在聲明中表示:「我們一直視公司如家族。今日懷著深切的情感,我們感受到這位以遠見、熱情與奉獻精神建立、滋養此家族的創始人,離去後留下的空白。但正是秉承他的精神,我們這些與 Armani 先生一直並肩作戰的員工與家族成員,誓以尊重、責任與愛去守護他的畢生成就,推動公司持續前行。」

作為史上最成功的意大利時裝設計師,Armani 同時也是白手興家的企業家。他獨資持有 Giorgio Armani S.p.a 公司全部股權,業務版圖遠超服裝領域,延伸至酒店、家居用品甚至甜品業。從 1975 年他變賣 Volkswagen Beetle 車籌資創業,到 2019 年實現 21 億歐元營收,他在全球擁有約 8,000 名員工,個人財富估計達 110 億美元。更讓人驚奇的是,創立公司時 Armani 已屆 40 歲,他僅用 7 年便從無名之輩躍上《時代》雜誌封面。在 1982 年,這個封面代表著最高級別的文化認可。

Condé Nast 集團首席內容官兼《Vogue》全球編輯總監 Anna Wintour 表示:「Giorgio Armani 的個性與視野具有清晰的張力,無論置身何處,你都能瞬間辨識他的作品。他對力量、態度與優雅的理解,堪稱時裝界巔峰,更深諳女性心理:從 1970 至 1980 年代,及其後女性意識覺醒時期,他精準捕捉她們的著裝渴望與想要傳遞的訊息。他從不囿於單一領域,並深知時裝無法孤立存在。對他而言,時裝是電影、音樂、運動、藝術、設計與建築的綜合體,而他在這些領域,以及他走過的地方,皆留下了深刻印記。」

傳奇旅途的開始:從櫥窗設計,到進軍美國影壇

Armani 於 1970 年代初以自由設計師身份,開啟了設計男女裝的時裝職業生涯。此前,他曾擔任裁縫師 Nino Cerruti 的門徒 6 年,效力其運動品牌 Hitman,又曾在米蘭 La Rinascente 百貨擔任了 7 年櫥窗設計師與採購助理。在建築師 Sergio Galeotti——他的人生與事業伴侶——的鼓勵下,Armani 創立了個人的設計工作室。正如他 2015 年向《GQ》坦言:「Sergio 讓我相信自己,帶我看見更廣闊的世界。」兩人與至今仍在職的助手 Irene Pantene 共同創立公司,由 Galeotti 擔任董事長與共同持有者,並於 1976 秋冬米蘭時裝周發布首個女裝系列,該系列成功與 Barneys 百貨達成經銷協議。

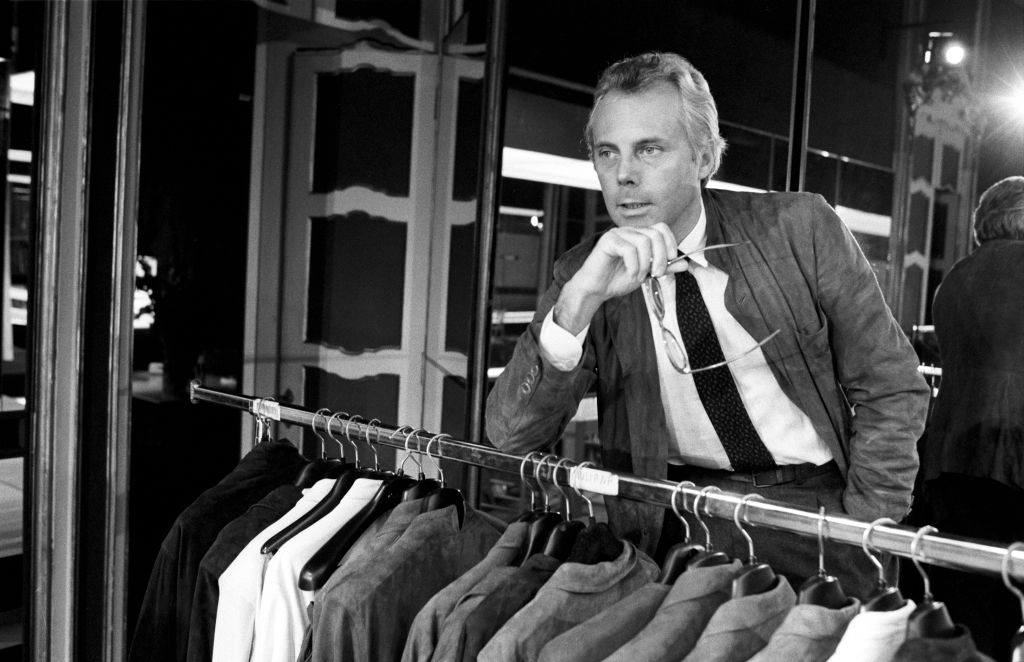

Giorgio Armani 1970 年代的肖像照。(Photo by Adriano Alecchi/Mondadori via Getty Images)

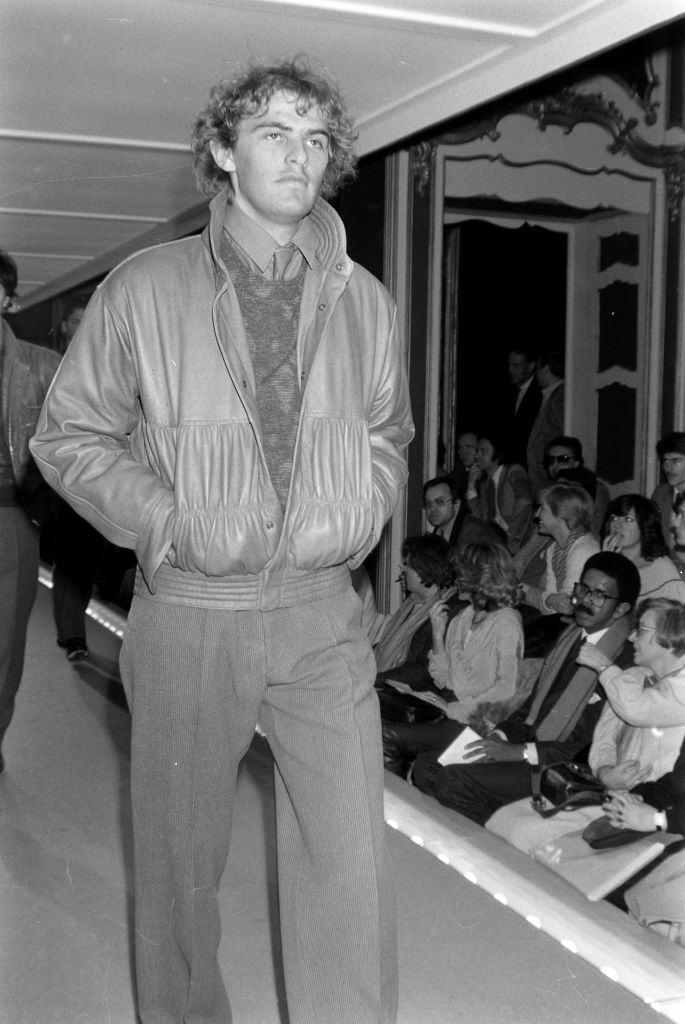

在那場首度進入官方日程的時裝騷,Armani 讓 12 位模特穿上輕盈、寬鬆、帶有解構主義風格的男士西裝外套,該設計早已出現在同年 1 月男女裝合展的 60 套造型中。完場時,12 位模特齊步踏上時裝天橋,靜止片刻後,隨著 Galeotti 後台播放的唱片音樂翩然起舞。此前,Armani 已憑藉柔軟、運動風的男士皮革外套設計,在米蘭新興時尚圈引發熱議,這些早期的女裝系列同樣令媒體大感驚艷。

他的聲譽傳至美國後,1978 年 4 月,Diane Keaton 身穿 Armani 外套領取奧斯卡最佳女主角獎,這是他三套傳奇造型中的首個鉅作。隨後更迎來 Armani 傳奇中留名青史的一筆:1980 年 2 月上映的《美國舞男 American Gigolo》中,Richard Gere 的造型迷人地演繹了 Armani 的設計。Armani 在 2017 年向《經濟學人1843》雜誌分享:「這造成轟動:所有人都想探究 Gere 完美的穿衣風格,讓我瞬間獲得良好的聲譽。」這個機緣來自原定男主角 John Travolta 經紀人的推薦——當 Travolta 退出後,導演 Paul Schrader 選擇保留 Armani 的戲服,並由 Gere 接替主角。

1978 年,Diane Keaton 身穿 Armani 外套領取奧斯卡最佳女主角獎。(Photo by Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images)

演員 Richard Gere 向設計師 Giorgio Armani 展示西裝標籤,社交名媛兼品牌特別活動統籌 Lee Radziwill 也在場。 (Photo by Art Streiber/WWD/Penske Media via Getty Images)

在美國迎來力量與自信的巔峰之時,Giorgio Armani 以充滿異域情調的原創設計、精緻柔和的色調、寬鬆肩線的別緻剪裁,開拓了嶄新的美學,新開設的 Emporio Armani 與 Armani Jeans 產品線則以更親民價格呈現 Armani 風格。這股遠超米蘭同儕的影響力(僅 Gianni Versace 曝光度可堪比擬),讓 Armani 迅速成為美國及全球視野中「意式時尚」的代名詞。

Armani 在 2017 年回憶道:「那時太多事情急速發生,那是我事業中萬物勃發的時期。」Grace Jones 在 1981年《Nightclubbing》專輯封面,穿上 Armani 受日本啟發的系列。其後他的《時代》雜誌封面登場,1984 年則迎來 Armani 包辦設計的 1980 年代大熱劇集《邁阿密風暴 Miami Vice》,該劇還持續播映了四年。

逆境中持續推進,始終忠於個人美學

然而 1985 年,一場悲劇打破了 Armani 看似持續攀升的事業軌跡——他的事業與人生伴侶 Sergio Galeotti 因病去世(有報導稱為心臟疾病,亦有其他說法)。Armani 11 年後對《New York Magazine》透露:「我們甚至不曾談論他的病情,不讓其成為負擔。他從未見過我流淚,他自己也絕口不提。整整一年間,他只說過一次『Giorgio,看我現在已經瘦成這樣』——僅此而已。」

Sergio Galeotti(前排右邊)與 Giorgio Armani、員工和賓客一同合影。(Photo by Michel Maurou/WWD/Penske Media via Getty Images)

喪慟的思緒沉重打擊了 Armani,但其事業持續擴張。Gabriella Forte 在 1976 年協助促成 Barneys 的紐約合同、1979 年起為 Armani 開拓美國市場,從 Forte 身上,他找到了極具魄力的得力助手——Forte 自 1985 年起經常擔任他的發言人。而其他關鍵助手包括任職 8 年的公關 Noona Smith-Peterson、「特別活動統籌」Lee Radziwill,以及由 Forte 1987 年聘請、在密蘇里當記者出身的 Wanda McDaniel。

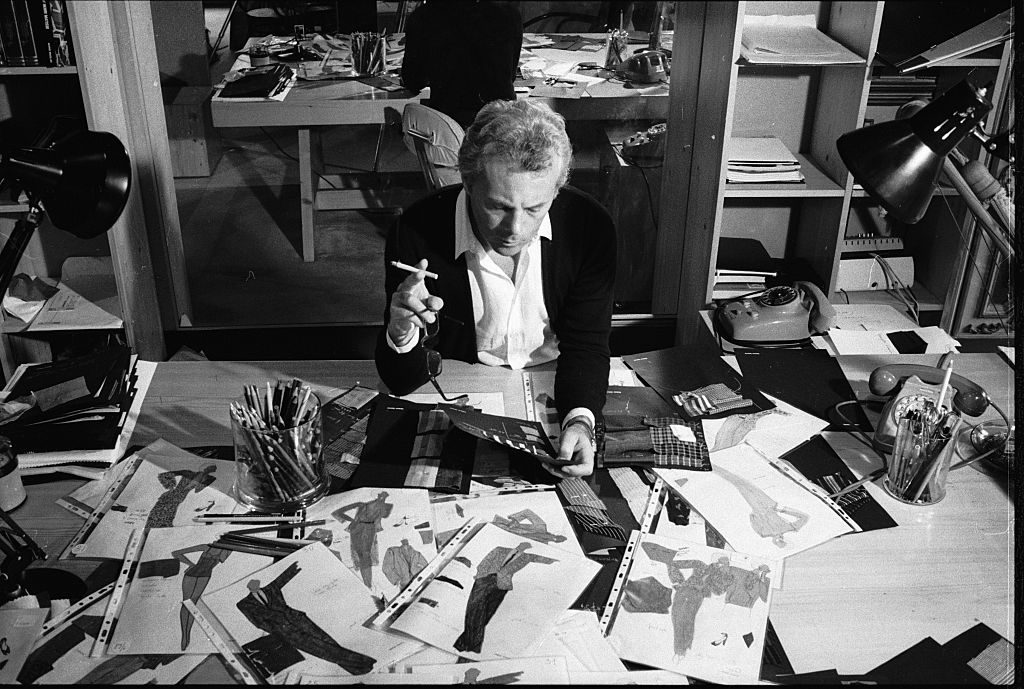

意大利時裝設計師 Giorgio Armani (1934-2025)於1970 年代末審視新設計草圖。 (Photo by David Lees/Corbis/VCG via Getty Images)

儘管在 1980 年代,Armani 風格已經定型,他仍持續引領 1990 年代的時尚方向,尤以男裝為甚。1990 年春季,他推出三粒扣、高翻領、窄肩,但保持柔軟剪裁的 Sack Suit,命名為「The Natural」,定義了隨後數年的主流西裝剪裁(Tailoring)形態,Prada 與 Calvin Klein 的崛起也未能動搖其主導地位。同年,Martin Scorsese 執導的紀錄片《Made in Milan》上映,當中展現了 Armani 的工作場景,他在片中表示:「社會隨時間演變,我也隨之而變。我嘗試以日常生活的現實,過濾我的理念靈感。」

1983 年 3 月 2 日,Giorgio Armani 於米蘭為秋冬時裝騷做準備的工作瞬間。 (Photo by Vittoriano Rastelli/CORBIS/Corbis via Getty Images)

1990 至 1995 年間公司快速成長,Armani 卻感受到成功帶來的重擔。他後來說:「我無法再如往昔般冒險,並承擔不起滯銷風險——甚至無法接受銷售額下滑。我的設計成為商業責任。」更多產品線陸續推出——從睡衣到美妝——業績持續增長。這段十年時光的後期,Calvin Klein、Prada、重振旗鼓的 Gucci 與新銳 Dolce & Gabbana 加入由 Gianni Versace 領軍的競爭行列。(Gianni Versace 後來在 1997 年離世。)

在公司 25 週年與 2001 年舉辦古根漢回顧展時(據報每周吸引了 29,000 名訪客),Armani 仍極具影響力,卻不再是時尚潮流的風向標。新千禧年初,他開展酒店連鎖業務,並接管生產設施,實現垂直整合的企業模式。無法自產的領域則採授權模式,但確保他擁有最終決策權。正是此標準,導致他退出與 Luxottica 利潤豐厚的合作。

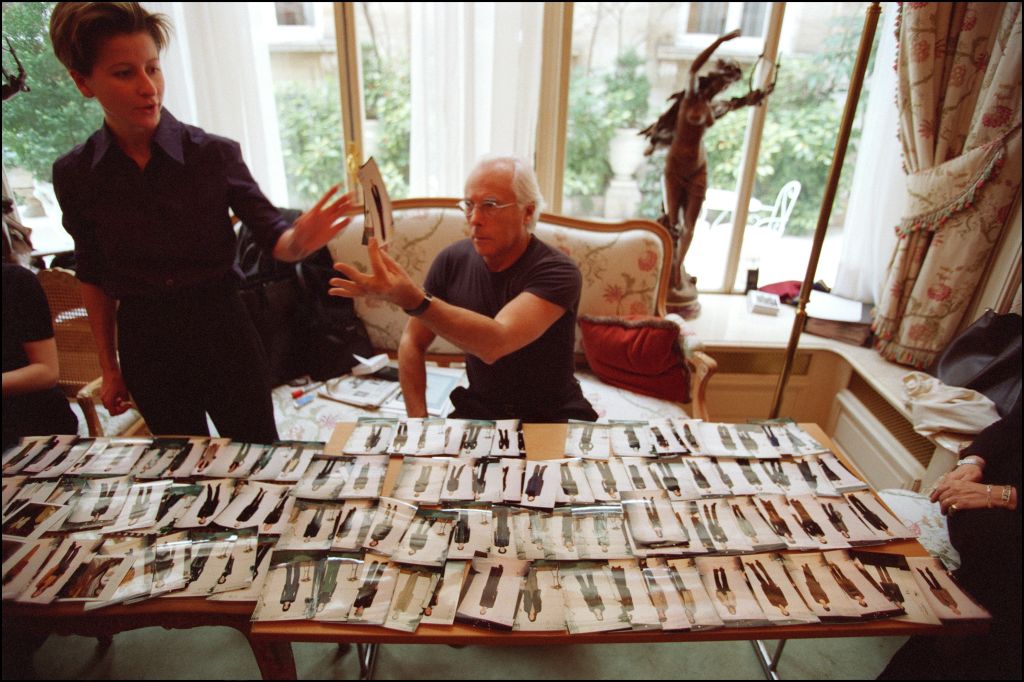

1998 年 3 月,Giorgio Armani 在籌備巴黎聖敘爾比斯廣場的時裝騷。 (Photo by Eric BOUVET/Gamma-Rapho via Getty Images)

據傳不少私募股權集團多次提出投資邀約,希望從奢侈品集團化的早期浪潮分一杯羹,但他選擇獨力守護親手創建的帝國。他曾憶述有 3 位投資人與他們的銀行家要求會面:「那是意大利銀行界最具權勢的人物,而眾人發言時,他(銀行家)靜坐不語。他隨後看向其他人說:『親愛的先生們,Armani 先生不需要我們。我們告辭吧。』」

2024年4月16日,意大利米蘭設計週期間,於奧爾西尼宮呈現的 Armani/Casa 系列「Echi dal Mondo」全景一覽。 (Photo by Alena Zakirova/Getty Images)

Armani 還堅持在時尚媒體投放廣告,1976 年 Barneys 的關鍵合約,正是來自他在《L’Uomo Vogue》投放的首個廣告,但他設計的時裝,越來越趨向忠於自我,而非跟從時代潮流。他名號的影響力已超越媒體,乃至整個時尚體系的界限。正如已故意大利版《Vogue》主編 Franca Sozzani 所言:「如同時裝史上所有真正偉大的設計師一樣,Giorgio Armani 代表風格,而非潮流。他們找到個人風格,並堅守至今,這正是他的成就。」

傳奇大師的私下面貌:嚴肅內斂的苦修人

說到他的個人性情,據稱 Armani 性情時而內斂,時而尖銳。在時裝騷後例行記者會的意大利媒體前,他偶爾會向 Prada 或 Dolce & Gabbana 發表帶有「火藥味」的言論,引發滿場歡樂(Prada 與 Dolce & Gabbana 除外)。他常解釋自己天性羞怯。即便如此,Armani 讓人心生敬畏,其個人美學趨向嚴肅莊重,並奉行苦修主義的生活模式,致力實行體能鍛鍊。

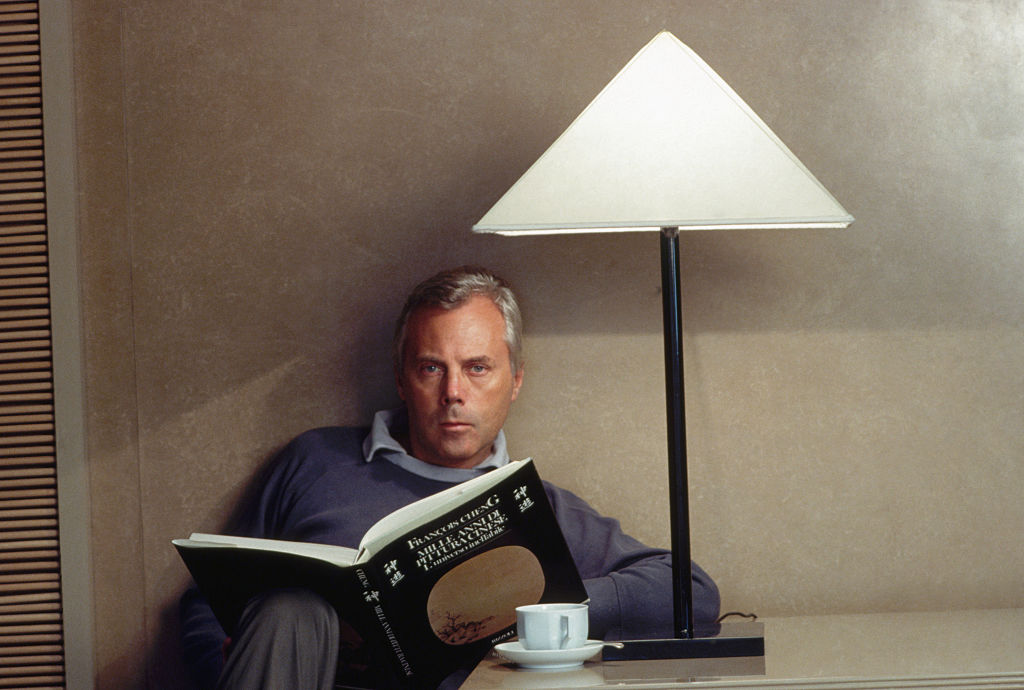

Giorgio Armani 的居家照。(Photo by Vittoriano Rastelli/CORBIS/Corbis via Getty Images)

其嚴肅的表相,也許源於艱辛童年——他在 1930 至 1940 年代於米蘭附近的 Piacenza 成長,一次二戰盟軍空襲中,母親 Mariù(其鍾愛的遊艇以此命名)堅毅地保護了他與姊姊 Rosanna、弟弟 Sergio。他的亞裔父親 Ugo 曾任會計師,在戰後陷入謀生艱難的困境。Giorgio 的友人在炸彈遺址因爆炸(地雷或火藥)喪生,他本人則重傷住院 40 天。此經歷最初激發其從醫志向,後來服軍役後,最終落腳米蘭——這座城市造就了他,他也為此地帶來深刻影響。

告別傳奇時尚大師 Giorgio Armani

Armani 因病缺席 2026 春季男裝騷與 Armani 2025 秋冬高級訂製時裝騷,但仍通過電話與工作室保持聯繫,甚至在最終系列中,仍親自審視每套造型,才讓模特兒踏上由日本建築大師安藤忠雄設計的劇場伸展台。

View this post on Instagram

他曾如此闡述自己的信念:「完美主義,渴求持續設立新的目標並實現之,這種心態能為生命賦予深刻意義。」

雖然不能再次看到他謝幕的身影,但他對美的執著、刻苦自律的精神,將會一直被時尚界永遠記住、懷念。Armani 先生,一路好走。

(公司聲明表示,追悼儀式將於 9 月 6 日週六至 9 月 7 日週日在米蘭 Teatro Armani 舉行,開放時間為上午 9 點至下午 6 點。)

View this post on Instagram

原文轉載自《Vogue》美國版

Editor

Luke Leitch (Adapted by Ning Sang Lawati)Credit

Featured Image: Giorgio Armani in Milan. Photographed by Annie Leibovitz, Vogue, May 2021