我們先談談藝術的定義。在廣泛概念上,藝術是人類有意圖的創造性表達形式,是情感、思想、美學觀念或文化價值的傳達。其他觀點還包括藝術是一種對話形式,能夠挑戰既有的觀念並激發新的思考;藝術是人類經驗的延伸,將個人與社會聯繫起來。

2020年大都會藝術博物館展覽 《About Time: Fashion and Duration》

在不同時代和語境下,藝術的核心始終在於它能夠引發觀者的情感、思想和美學體驗,並對人類經驗和文化產生深遠影響。這樣看來,時尚和藝術本質上並不完全一致,卻不乏共通點。時尚歷史學家、策展人 Valerie Steele 在關於 “Is Fashion Art?”論述中提到,時尚是一種藝術形式,涉及創造性、美學和文化意義,並能引發觀者的情感反應。Roland Barthes 亦從符號學的角度分析時尚是一種語言和表達形式,與藝術類似。時尚的核心是服裝,其功能和實用性如保暖、遮體,以及商業性質,或與藝術的永恆、純粹表達以及傳統藝術的「為藝術而藝術」理念有所違背。不少研究也指出,時尚注重群體認同和模仿現象,其目標往往是銷售和市場需求。但不可否認的是,這兩個相互影響和融合的領域,卻是有着千絲萬縷的關係,是成就彼此的天作之合。我們看到從 Andy Warhol 的時尚插畫到 Cindy Sherman 的攝影作品,時尚/服裝也是藝術家創作的元素之一。作為藝術的延伸,不少當代設計師的作品被視為可穿戴的藝術(wearable art), Rei Kawakubo、Iris van Herpen 的設計便是例子。這些作品呈現了超越時間的力量,打破時尚的週期與短暫性,甚至是難以估量的藝術價值——其最終歸宿,便是進入博物館的館藏之列,成為真正的藝術典藏。

2015年大都會藝術博物館展覽 《China: Through the Looking Glass》

FORMS IN FLUX

在新加坡藝術科學博物館(ArtScience Museum)正舉行與法國巴黎裝飾藝術博物館聯合呈現的《Iris van Herpen: Sculpting the Senses》大型回顧展覽,是這位荷蘭時裝設計師的亞洲首展,展出超過 140 件標誌性作品,通過 11 個主題區域如 “Water and Dreams”、“Cabinet of Curiosities”、“Skeletal Embodiment” 等,展現 van Herpen 對自然形態、生命起源及宇宙奧秘的探索,挑戰時尚的傳統界限,透過跨學科的創作方式重新定義高級訂製服。

作為藝術與科學交匯處創作的時尚界先鋒,van Herpen 的時裝設計結合傳統手工藝與 3D 打印、算法設計等技術,體現自然界的複雜性與流動性,並從海洋生物學、古生物學、天文學等領域汲取靈感,將科學概念轉化為可穿戴的藝術。展品中還包括 van Herpen 與建築師、科學家和藝術家的一系列合作,服裝、配飾與自然歷史標本、當代藝術品進行對話,深入呈現 van Herpen 的創作過程與靈感來源。當時裝的趨勢特性隨時間消融,而是作為人類感知和思維的表現形式,如同藝術作品中的形式、結構和象徵意義,揭示人類對世界的理解和感受——這,便是時裝作為藝術的意義。

2024年大都會藝術博物館展覽 《Sleeping Beauties: Reawakening Fashion》

THREADS OF CULTURE

每年美國大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art, The Met)的服裝學院展覽都會吸引無數參觀人士入場。將在今年 5 月開幕的《Superfine: Tailoring Black Style》展覽,通過對「花花公子主義」(Dandyism)概念的探索,對黑人風格進行了文化和歷史的審視,是學院 20 多年來首個男裝主題展。展覽受客座策展人 Monica L. Miller 2009 年著作《Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity》的啟發,利用服裝、繪畫、版畫、照片、裝飾藝術、文學文本和電影來探索從 18 世紀至今的相關文化和歷史現象。12 個展區展示了黑人群體如何定義和自我塑造“Dandy”不同形象風格,及其如何提出同化、區別和抵抗的概念——講述一個由種族、性別、階級和性取向影響的自我和社會的故事。正如藝術評論家 Arthur Danto 認為,藝術的定義並非基於其形式或媒介,而是基於其背後的哲學意涵。藝術是一種「意義的載體」,引發人們對現實和存在的深層思考。

《Iris van Herpen: Sculpting the Senses》展覽 Photo: Marina Bay Sands

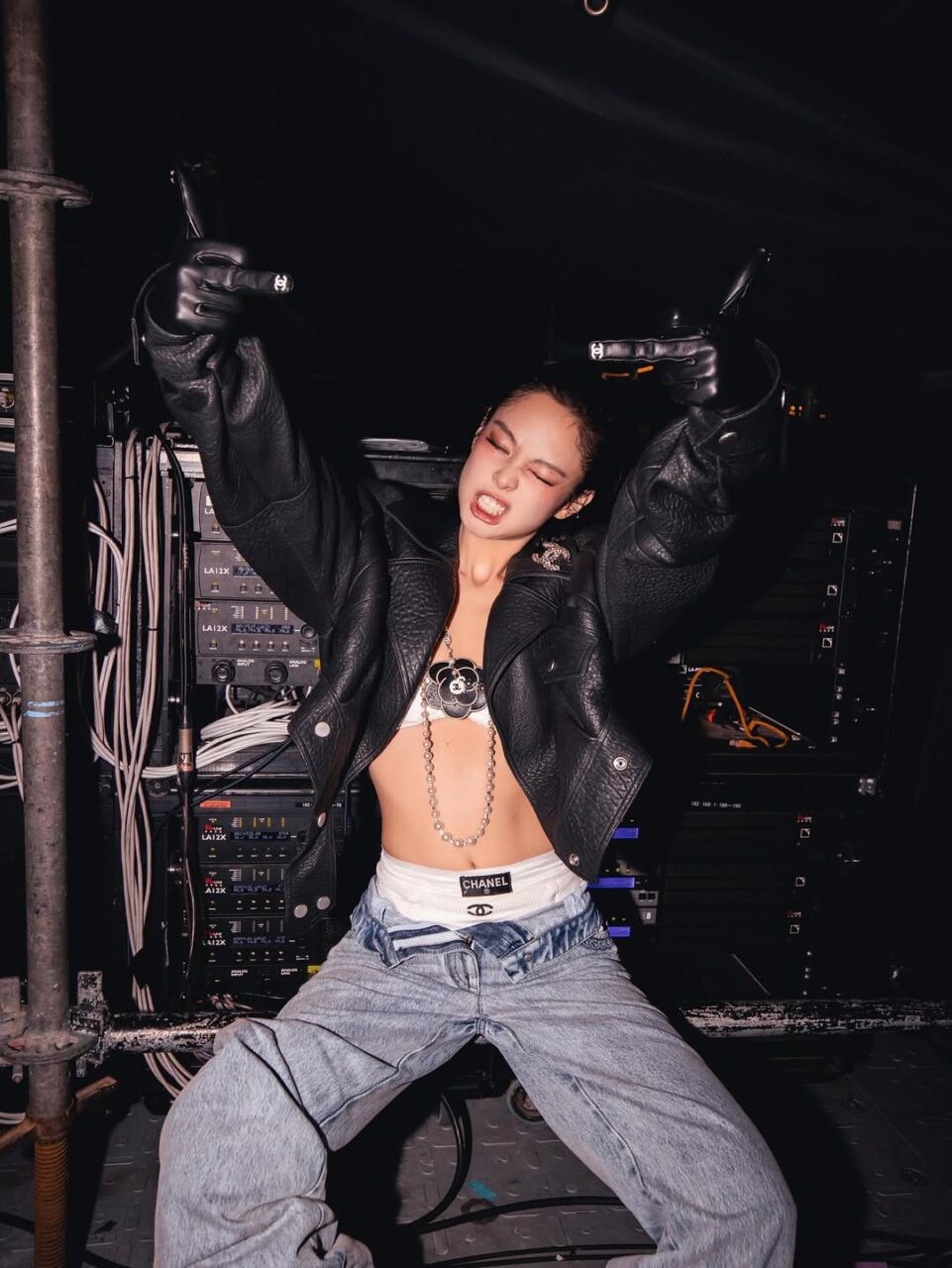

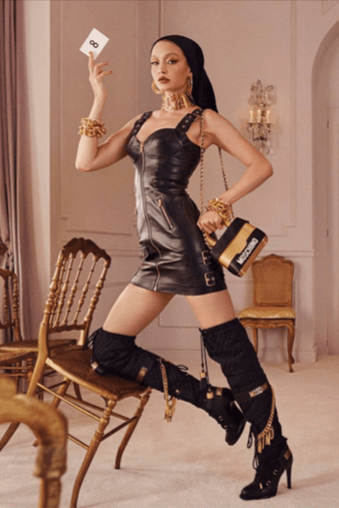

回顧過往的精彩展覽,2024 年的《Sleeping Beauties: Reawakening Fashion》展示了 220 件與自然視覺相連的服裝和配件,通過多種感官體驗讓這些傑作重獲新生:可以聞到帶有花卉香氣的印花帽子;觸摸印有精緻衣物刺繡的畫廊牆壁;“Pepper’s ghost”的視覺技術下體驗 20 世紀初“蹣跚裙”如何限制女性的步伐;其中還有一系列「沉睡的美人」作品——因極度脆弱而無法再穿在模特兒身上的服裝展品。服裝學院的首席策展人 Andrew Bolton 解釋:「當一件衣物進入我們的收藏,它的地位便不可逆轉地改變了。曾經作為個人生活經驗中充滿活力的一部分,現在變成了靜止的『藝術品』,無法再被穿著、聆聽、觸摸或嗅聞。這次展覽致力於通過一系列技術重新喚醒這些藝術品的感官能力,讓它們生動起來,從而為參觀者提供對稀有歷史服裝和當代時尚的感官『接觸』。通過感官體驗,展覽旨在重新與展出的作品建立聯繫,如同它們最初被設計時那樣——充滿活力、動態,最終與生命相連。」又如 2020 年的《About Time: Fashion and Duration》探索了時間的流逝與時尚的演變、2015年的 《China: Through the Looking Glass》呈現了中國文化對西方時尚的深遠影響⋯⋯這些展覽深入探討了時尚與歷史、文化、社會之間的複雜關係——時尚作為藝術,在於其創作潛藏的文化涵義和社會現象,重新與當下連結。

今年5月在大都會藝術博物館開幕的 《Superfine: Tailoring Black Style》展覽。

在巴黎,羅浮宮首個時裝藝術展《Louvre Couture. Art and Fashion: Statement Pieces》正在舉行,呈獻 65 件來自巴黎和世界各地時裝品牌的藏品,置於歷史和藝術的脈絡中,探索了具代表性的裝飾藝術風格與這些偉大時尚作品的聯繫,再次點明了時裝在藝術世界的影響力。當時裝成為藝術,當藝術擁抱時尚,在一次次的對話與融合中,彼此共同塑造當代文化的美學和意義,亦賦予了我們在世界上多樣、豐富及美好的生命體驗。

Editor

Fung Hiu KwanCredit

Photo courtesy of ArtScience Museum & The Metropolitan Museum of Art